仏像とは何か。その歴史に見える仏教徒の思い

皆さん、こんにちは。

今回は“仏像”のお話です。

お寺にお参りすると、本堂の中央には必ずご本尊となる“仏像”が鎮座しています。

しかし、お釈迦様在世のころのお寺にはそのような習慣はありませんでした。

では、いつ頃から、なぜ仏像は制作されるようになったのでしょう。

その歴史を眺めると、仏教徒の思いが見えます。

目次

最古の仏像

現在、発見されている最古の仏像はガンダーラ(現在の北部パキスタン)、マトゥラー(中インド)で出土したもので、1世紀ごろに制作されたと推定されます。

いずれも仏教が盛んであった地域ではありますが、どちらが先に仏像を制作し始めたのかは未だに研究者の中でも意見が割れていて決着がついていません。

仏像ガンダーラ発祥説

ガンダーラ地方は幾度となく、アレキサンダー大王などギリシャ軍が侵入しており、仏典にもギリシャ人王のメナンドロス(ミリンダ)とインド人僧のナーガセーナの対話の様子を記した『ミリンダ王の問い』が遺ります。

このような土地柄、ガンダーラ地方の仏像にはギリシャ彫刻の特徴が色濃く認められます。

それゆえ、ガンダーラ発祥説を支持する人々は仏像が外来文化の影響によると考えます。

仏像マトゥラー発祥説

一方、マトゥラー地方の仏像はインドで古くより造像されたヤクシャ像の特徴が認められ、マトゥラー発祥説を支持する人々は仏像がインド文化から立ち現れてきたと考えます。

仏像同時発生説

それぞれの地方で見つかった仏像は姿、形と系統が異なっている事から、どちらか一つの地方で作られたものが起源となって拡がったのではなく、同時発生的に作られ始めたのではないかという意見も出ています。

ウダヤナ王の仏像

それら以前には仏像は無かったのかと言うと、実は『増一阿含経』の第28巻にはお釈迦様の信者であったコーサンビー国のウダヤナ王とコーサラ国のパセーナディ王がお釈迦様に会えない日々が続き、その淋しさからそれぞれ仏像を制作したと記されます。

法顕や玄奘の見た仏像

その伝説は後のインドでも生きており、五世紀にインドを旅した中国人僧の法顕三蔵(ほっけんさんぞう)や七世紀にインドを訪れた玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)は「その仏像を見た。」とそれぞれ旅行記に記しています。

日本に伝わる“生身の釈迦像”

更には、日本においても、『源氏物語』の主人公である光源氏のモデル“源融(みなもと とほる)”にゆかりのある京都嵐山の清凉寺には、“生身の釈迦像”と信仰される仏像があります。

これは中国の五台山を巡礼した東大寺僧の奝然(ちょうねん)が現地で、上記のウダヤナ王による仏像と伝承される仏像と出会い、それを摸刻して持ち帰ったものです。

ただ、今日の学問的にはいずれも後世に作られたものがそのように伝承されていただけで、お釈迦様の存命中に仏像が制作されたとは信じ難いと考えられています。

なぜ仏像が作られなかったのか

なぜ、仏像が作られなかったのか、それについては研究者たちからいくつか説が提示されています。

- 偶像崇拝を行う習慣や考え方がなかったから

- お釈迦様は涅槃に入られたから。

“偶像崇拝を行う習慣や考え方がなかった”とは

お釈迦様が生まれた当時のインドでは“バラモン教”という現在のヒンドゥー教の源流となる宗教がマジョリティであり、仏教徒となった人々も思想は仏教でも、日常の儀式や習慣はバラモン教に依っていたと考えられます。

そのバラモン教に偶像を崇拝する習慣がなかったから仏像が作られなかったという説です。

“お釈迦様が涅槃に入られたから”とは

仏教が始まったインドでは生き物は生まれ変わり死に変わりを繰り返すと考えられており、これを輪廻転生と呼びます。

しかし、お釈迦様は延々と繰り返す輪廻から脱して、“二度と生まれ変わらないこと”こそが本当の安楽であると考え、それを実現することを“涅槃”といいます。

お釈迦様はその涅槃に入られたので、完全に消滅をしていると考えられています。

そのように完全消滅したお釈迦様の姿、形を再現することは不可能であるから作られなかったという見解です。

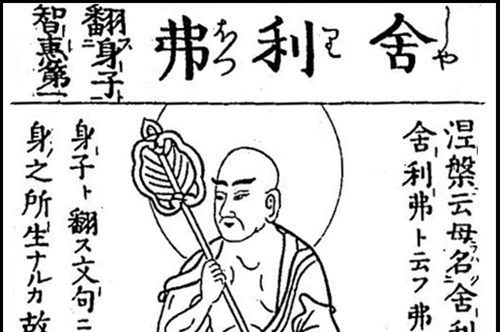

ブッダ像不表現の伝統

現在のところ、お釈迦様がお亡くなりになられてから、仏像が作られるようになるまで、約500年の空白があることになります。

では、その間に作られた仏教美術品にはお釈迦様はどのように表現されているのでしょう。

それを示す代表例が空白の500年の間に入る紀元前2世紀ごろに建立されたお釈迦様のご遺骨を祀るバールフットやサーンチーのストゥーパに見られます。

そこにはお釈迦様の生涯を視覚的に表す浮彫が施されていますが、肝心のお釈迦様の姿はどこにもありません。

代わりに、菩提樹や足跡や法輪などお釈迦様にゆかりのあるモチーフでお釈迦様が象徴的に表されています。

画像をご覧頂ければ、お分かり頂けるように、お釈迦様以外の人物は描かれているのに、お釈迦様だけは菩提樹のモチーフで表現されています。

これは明らかにお釈迦様の姿を描く事を避けており、この時代には“ブッダ像不表現”の伝統があったと考えられます。

なぜ仏像が作られるようになったのか

どのような経緯で仏像が作れられるようになったかは未だに定かではありません。

ただ、そこには仏教徒たちの中にお釈迦様在世の時代から漏れたという意識があったのではないかと思います。

アシタ仙人の涙

『ジャータカ』という経典に収録されるお釈迦様の伝記『ニダーナカタ―』には、お釈迦様がお生まれになった直後に面会したアシタ仙人(カーラデーヴァラ)はお釈迦様が悟りに至られることを確信しましたが、自身が老齢のためにそのときまで生きられないと分かり、涙を流して嘆いたと記されます。

貞慶の悲しみ

日本においても、鎌倉時代の法相宗僧侶【解脱上人貞慶】は著作の『愚迷発心集』の中で、「悲しみてもまた悲しきは在世に漏れたるの悲しみなり」とお釈迦様と同時代に生きて、教えを受けられなかった悲しみを吐露しています。

このような例は枚挙に暇がありません。

信心の篤い仏教徒であればあるほど、その悲しみは深く、その想いこそが「ひと目お釈迦様を見たい」と仏像を作る原動力になったのではないかと思えるのです。

まとめ

近年では、国宝や重要文化財に指定される仏像が美術館や博物館に一同に集められて展示される催しがあると多くの方々が押し寄せます。

純粋に仏像と向き合う方もいらっしゃるでしょうが、仏像を美術品として見る方も非常に多いように感じます。

それゆえ、制作時代や制作仏師などばかりが注目されます。

しかし、仏像はお釈迦様という実在した方に端を発した信仰の対象であり、仏陀像不表現の伝統を破ってまで誕生したものです。

仏教徒たち葛藤、その仏像に今日まで何百年と何千年と手を合わせてきた人々。

そのことにしっかりと思いを至らせた上で、仏像と向き合うことが求められます。

LINE公式アカウントです👇お友だち登録お願いします。